選挙シーズンになると必ず耳にする「当選確実」という言葉。テレビの画面に映し出されるこの四文字に、候補者も有権者も一喜一憂します。しかし、この「当選確実」の裏には、多くの人が知らない興味深い物語が隠されています。なぜある候補者は早々に当選確実と報じられるのか、その判断はどのような基準で行われているのか、そして過去には「当選確実」の予測が覆された衝撃的な事例もあります。選挙に詳しい方も、政治にあまり関心がない方も、選挙報道の裏側を知ることで、次回の選挙をより深く理解できるようになるでしょう。本記事では、当選確実と呼ばれる候補者の共通点から、メディアの舞台裏、歴史に残る番狂わせまで、「当選確実」にまつわる知られざる事実をお届けします。選挙の見方が変わる新たな発見があるかもしれません。

1. 当選確実と言われる候補者が持つ5つの共通点、3つ目が意外すぎた

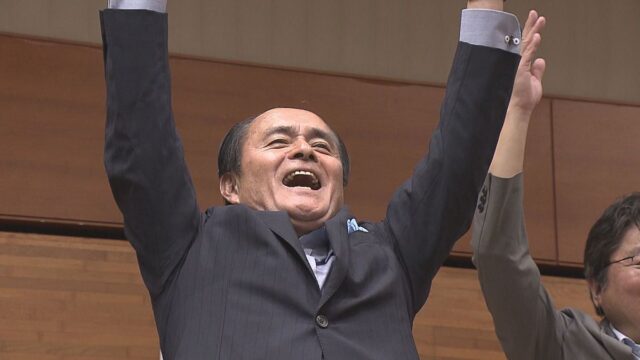

選挙戦の終盤、「当選確実」と報道される候補者たち。彼らには一体どのような共通点があるのでしょうか。選挙に勝ち続ける政治家や、初挑戦でも圧勝する候補者の特徴を徹底分析しました。

まず1つ目の共通点は「強固な地盤」です。長年にわたり選挙区との信頼関係を築き上げている候補者は、選挙の初期段階から組織票を固めています。特に地方選挙では、地域密着型の活動を日常的に行っている候補者が強さを見せます。

2つ目は「明確なメッセージ性」です。複雑な政策を有権者に分かりやすく伝える能力を持つ候補者は、多くの支持を集めます。日本維新の会が大阪で躍進したように、地域課題に対する具体的な解決策を示せる候補者は「当選確実」と言われやすい傾向にあります。

そして3つ目、最も意外な共通点は「SNSでの存在感よりも従来型メディア戦略の重視」です。若年層への訴求にSNSが重要視される現代でも、実は当選確実と言われる候補者の多くは新聞やテレビなどの従来型メディアでの露出を重視しています。特に投票率の高い高齢層へのアプローチとして、地方紙や全国紙での政策発信が依然として大きな効果を発揮しているのです。

4つ目は「資金力と組織力」です。選挙戦を効果的に展開するには、十分な資金と組織的なサポートが不可欠です。自民党や公明党など、組織票が期待できる政党の候補者が「当選確実」と報じられることが多いのはこのためです。

5つ目は「危機管理能力」です。スキャンダルへの対応や、相手陣営からの批判に対する反応など、選挙期間中の様々な危機をうまく乗り切れる候補者は強さを見せます。例えば、過去の衆議院選挙で一時支持率が下がった小泉進次郎氏が反転攻勢に出て当選を果たしたケースなどが好例です。

これらの共通点は、政治の世界だけでなくビジネスやその他の競争社会でも応用できる普遍的な成功要因かもしれません。特に3つ目の「従来型メディア戦略の重視」は、デジタル化が進む現代においても、オールドメディアの影響力が依然として大きいことを示す興味深いポイントです。

2. プロが教える「当選確実」と報道される瞬間の舞台裏、視聴者には決して見えない判断基準とは

選挙報道で耳にする「当選確実」というフレーズ。この一言が候補者の運命を分ける重要な瞬間ですが、テレビ画面に映し出される前には、実は緻密な分析と判断のプロセスが存在します。放送局はどのような基準で「当選確実」を打ち出しているのでしょうか。

まず押さえておきたいのは、「当選確実」の発表にはメディア各社の威信がかかっているという点です。誤報は社会的信頼を失墜させる重大事項であるため、各社は独自の出口調査と開票速報システムを構築しています。NHKや主要民放各局は、投票所を出る有権者に対して無作為に投票内容を尋ねる出口調査を実施。この調査結果と過去の選挙データ、地域特性などを組み合わせた統計モデルを用いて当落を予測します。

特に注目すべきは、「当選確実」の判断において各社が95%以上の確率で当選すると判断した場合に限って報道するという厳格な基準を設けている点です。例えば、前回選挙で圧倒的強さを見せた候補者であっても、出口調査の数値が基準に達しなければ「当選確実」は打たれません。

さらに興味深いのは、開票率がわずか数%の段階でも「当選確実」が出ることがある理由です。これは、特定の地域での得票パターンが統計的に非常に強い相関関係を示すケースがあるため。例えば、ある候補者が特定の投票所で予想を大きく上回る得票をした場合、その地域と投票傾向が似ている他地域でも同様の結果が期待できるというデータに基づいた判断なのです。

放送局の判断を支えるのは、選挙分析のスペシャリストたち。政治学者や統計学者、データサイエンティストがリアルタイムでデータを分析し、「当選確実」の瞬間を見極めています。彼らは開票速度の地域差、天候による投票率の変動、さらには過去の選挙での誤差率まで考慮に入れた複雑な判断を行っています。

特筆すべきは、各社が「横並び」を避けるために独自の判断基準を持っている点です。日本テレビ系とテレビ朝日系では出口調査の設計思想が異なり、フジテレビ系はより保守的な基準を採用する傾向があります。そのため、同じ候補者でも「当選確実」の発表タイミングに差が生じることがあるのです。

裏側では、「当選確実」を出すかどうかの最終判断を下す「選対室」と呼ばれる緊張感あふれる空間が存在します。ここでは数十名のスタッフが膨大なデータと格闘し、最終的には責任者の「GO」の一言で「当選確実」が画面に映し出されるのです。

視聴者には見えないこの舞台裏の判断基準を知ることで、選挙報道をより深く理解することができるでしょう。「当選確実」という言葉の重みと、その背後にある緻密な分析プロセスを知れば、次回の選挙報道の見方が変わるはずです。

3. 歴代選挙で「当選確実」から一転、大番狂わせとなった衝撃の3事例

選挙の結果予測において「当選確実」という言葉は重みを持ちますが、歴史を振り返ると、予想を覆す番狂わせも少なくありません。出口調査や情勢分析で「当選確実」と報じられながらも、蓋を開けてみれば敗北という衝撃的な結末を迎えた事例を見ていきましょう。

まず挙げられるのは、アメリカ大統領選挙におけるトルーマン対デューイの戦いです。1948年の選挙では、共和党のデューイ候補が当選確実と言われ、シカゴ・トリビューン紙は「デューイ、トルーマンを破る」という見出しで早々に勝利を報じました。しかし実際には民主党のトルーマン候補が勝利し、トルーマンが誤報の一面を掲げて笑顔で写った写真は歴史に残る一枚となりました。

日本国内では、2009年の衆議院選挙における麻生自民党の大敗も予想を超えた結果でした。選挙直前まで一部の選挙区では自民党候補の優勢が伝えられていたものの、民主党の「政権交代」の波は予想以上に大きく、多くの選挙区で当選確実と思われた自民党のベテラン議員が議席を失う結果となりました。特に「小選挙区で181議席」という民主党の圧勝は、それまでの情勢分析を覆す展開でした。

さらに世界に目を向けると、2016年のイギリスEU離脱を問う国民投票も大きな番狂わせでした。投票前日まで残留派優勢という世論調査結果が報じられ、金融市場も残留を前提とした動きを見せていました。しかし蓋を開けてみれば離脱派が勝利し、世界中に衝撃が走りました。事前の予想を覆す約52%対48%という結果は、世論調査の限界を示すとともに、「サイレントマジョリティ」の存在を浮き彫りにしました。

これらの事例は、いかに緻密な調査や分析があっても、最終的な結果は投票箱が開かれるまで分からないという選挙の本質を物語っています。「当選確実」という言葉の裏には、常に予測不能な政治の醍醐味が隠れているのです。