「政治資金規正法って何?」「なんで政治家はお金の問題でいつも逃げ切るの?」こんな疑問を持ったことありませんか?最近の政治とお金のニュースを見ていると、モヤモヤが止まりません。実は、日本の政治資金規正法には驚くほど多くの抜け穴があるんです。この「ざる法」とも呼ばれる法律のせいで、政治家たちは様々な”うまい話”を享受できているという現実…。今回は、普通の市民が知らない政治資金の闇と、なぜこの法律がこれほど機能していないのかを徹底解説します。この記事を読めば、ニュースを見る目が変わるはず!政治とお金の不思議な関係、一緒に紐解いていきましょう。

1. 「政治とカネ」の闇!政治資金規正法の抜け穴を徹底解説

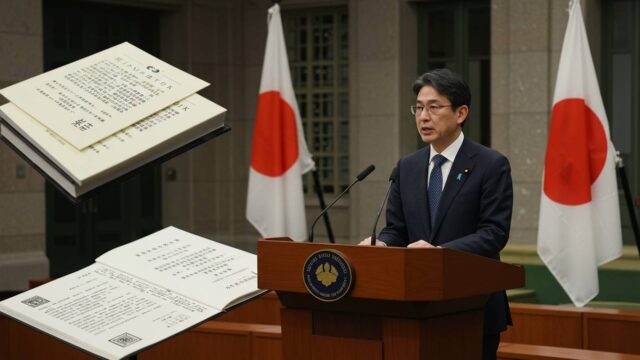

「政治とカネ」の問題が再び日本社会を揺るがしています。自民党の派閥による「裏金問題」が浮上し、政治資金規正法の実効性に大きな疑問符が付いています。なぜこの法律は「ざる法」と呼ばれるのでしょうか。

政治資金規正法は、政治活動の公明と公正を確保するために制定された法律です。しかし、その実態は抜け穴だらけ。政治家たちがこの法律をすり抜ける手法をいくつか見ていきましょう。

まず挙げられるのが「パーティー券」の問題です。政治資金パーティーの収入は報告義務がありますが、個々の購入者は20万円以下なら記載不要。これにより、誰がどれだけ資金提供したのか不透明になります。実際、大手ゼネコンなどが複数の役員名義で分散購入し、実質的な献金上限を回避するケースも指摘されています。

次に「領収書の保管義務」の問題。現在は1円以上の支出に領収書が必要ですが、監査は形骸化しており、実質的なチェック機能は弱いままです。自民党の派閥では、パーティー収入の一部が報告されず、所属議員に「裏金」として配布されていたことが明らかになりました。

さらに罰則の軽さも大きな問題です。違反が発覚しても、時効が短く罰金額も低いため、抑止力として機能していません。東京地検特捜部の捜査能力にも限界があり、政治資金の不正を完全に摘発することは困難です。

諸外国と比較すると、アメリカでは政治資金のオンライン公開が進み、フランスでは厳格な第三者機関による監査が行われています。日本の政治資金規制は透明性において大きく遅れをとっているのです。

この「ざる法」の穴を塞ぐためには、第三者による厳格な監査制度の導入、デジタル化による透明性の確保、罰則の強化が不可欠です。政治不信を払拭し、民主主義の健全な発展のためにも、政治資金規正法の抜本的改革が求められています。

2. 知らなきゃ損する?政治資金規正法のガバガバすぎる実態

政治資金規正法が「ざる法」と呼ばれる理由は、その抜け穴の多さにあります。現行法では、収支報告書の提出が義務付けられていますが、その内容は驚くほど緩やかです。例えば、5万円以下の支出については、「その他の経費」として一括計上が可能。つまり、4万9千円の支出を何度も繰り返せば、具体的な使途を明らかにしなくても合法なのです。

さらに、パーティー券については、購入者が「1回20万円以下」であれば氏名公開が不要。企業や団体が分散して購入すれば、実質的に匿名での大型献金が可能になります。自民党の政治資金パーティーでは、年間数億円の収入があるケースも珍しくありません。

監査体制も不十分で、収支報告書の内容をチェックする第三者機関は存在せず、総務省や都道府県選管による形式的な確認のみ。虚偽記載が発覚しても、5年の時効があり、時効後は罰則を受けません。さらに、秘書らによる「故意ではない記載ミス」と主張されれば、罰則適用のハードルはさらに上がります。

こうした実態に詳しい日本大学法学部の岩井奉信教授は「形だけの透明性を確保しているが、実質的には政治家の自由裁量が大きく認められている」と指摘。政治とカネの問題は、法律の抜け穴を熟知していなければ理解できないほど複雑化しているのです。

3. 「ざる法」の正体暴露!なぜ政治家はお金の問題で逃げ切れるのか

政治資金規正法が「ざる法」と揶揄される理由は、その緩い規制と抜け穴の多さにあります。まず最大の問題点は「収支報告書」の曖昧さです。政治団体は年に一度、収支報告書を提出する義務がありますが、5万円以下の支出については「その他の経費」として一括記載が可能。つまり、4万9千円の支出を何度も繰り返せば、具体的な使途を公開せずに済むのです。

さらに法律の執行体制も脆弱です。全国の政治団体は約7万団体存在しますが、チェックを行う総務省や都道府県選管のマンパワーは圧倒的に不足。形式的なチェックが精一杯で、不審な支出の実態調査まで手が回りません。違反が発覚しても、時効は3年と短く、政治家側が「記載ミス」と主張すれば刑事責任を問われにくい構造になっています。

パーティー券の問題も深刻です。1枚20万円未満のパーティー券購入者は氏名公開が不要。企業が大量の券を購入しても、バラバラに購入すれば公開を免れます。これが事実上の企業献金の抜け道となっています。

政務活動費との二重取りも横行しています。地方議員が政務活動費から支出した経費を、政治団体の活動費としても計上し、差額を懐に入れるという手口です。会計帳簿の保存義務は5年間だけなので、それ以前の不正は立証困難です。

こうした抜け穴を塞ごうという動きは何度もありましたが、法改正の主体である国会議員自身が既得権益者であるという矛盾が、改革を遅らせています。海外では電子申告制度の導入や第三者機関による監査が一般的ですが、日本では「自己申告」と「自己責任」に依存した前時代的な制度が続いています。

透明性確保のためには、①収支報告のデジタル化と公開、②独立した監査機関の設置、③パーティー券規制の強化、④罰則の厳格化が不可欠です。有権者の関心と監視の目こそが、この「ざる法」を変える最大の力になるでしょう。