こんにちは!今日は「あなたの信じる真実」というテーマについて考えていきたいと思います。

「これは絶対に正しい!」と思っていることが、実は単なる思い込みだったら?私たちは日々、自分が信じる「真実」に基づいて行動していますが、その「真実」がただの幻想かもしれないという可能性、考えたことありますか?

特にSNSが普及した現代では、情報の真偽を見極めることがますます難しくなっています。「みんなが言っているから正しいはず」という思い込みが、実は大きな落とし穴になることも…。

このブログでは、科学的な視点から「真実」と「思い込み」の違いを解説し、不確かな情報に振り回されない思考法をお伝えします。脳科学の最新研究によると、私たちの脳は不都合な真実より心地よい嘘を好む傾向があるそうです。この心理メカニズムを理解することで、より客観的な判断ができるようになりますよ。

情報過多の時代だからこそ、真実を見極める力が必要です。この記事を読めば、SNSでの嘘情報から自分を守るための具体的な方法が分かります。思い込みを手放して本当の真実に向き合うことで、あなたの人生はどう変わるでしょうか?

さあ、一緒に「真実」について深く掘り下げていきましょう!

1. 「あなたの信じる真実」がただの幻想である可能性について考えてみた

私たちは日々様々な「真実」を信じて生きています。しかし、それが本当に真実なのか、単なる幻想なのか、立ち止まって考えることはあるでしょうか。人間の脳は自分の信念に合致する情報を選択的に取り入れ、矛盾する情報を無視する「確証バイアス」を持っています。このバイアスにより、私たちは自分が信じたい「真実」を強化し続けてしまうのです。

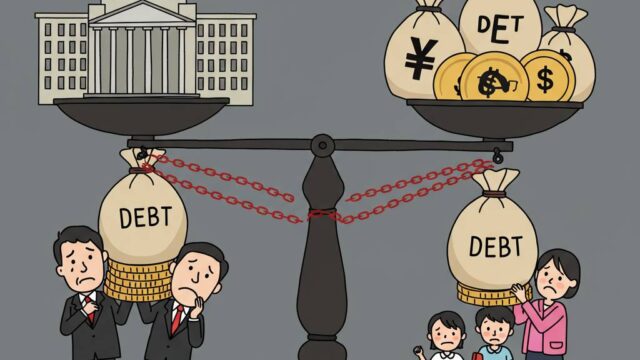

例えば、SNSのアルゴリズムは私たちの好みや関心に合わせた情報を優先的に表示します。これにより、自分と似た意見や価値観を持つ人々の声だけを聞くという「エコーチェンバー」に閉じ込められがちです。FacebookやTwitterなどのプラットフォームでは、このような情報の偏りが顕著に見られます。

心理学者のダニエル・カーネマンは著書「ファスト&スロー」で、私たちの思考が「速い思考(直感的)」と「遅い思考(論理的)」に分かれると説明しています。日常生活では多くの場合、省エネ志向の速い思考に頼りがちですが、これが認知バイアスを生む原因となります。

実験心理学の分野では、記憶の不確かさについても多くの研究がなされています。目撃証言が時に全く異なる内容になることや、実際には起きていない出来事を鮮明に「記憶」してしまう現象が報告されています。あなたの「確かな記憶」さえも、実は脳が作り上げた物語かもしれないのです。

私たちの「真実」が幻想である可能性を認識することは、必ずしも悲観的な結論に至るわけではありません。むしろ、自分の信念を常に検証し、多様な視点を取り入れる謙虚さを育むきっかけになります。自分とは異なる意見や経験に耳を傾け、「自分は間違っているかもしれない」と考える余地を持つことが、より豊かな理解へと繋がるのではないでしょうか。

2. 科学者が明かす!「信じる真実」と「客観的事実」の決定的な違い

私たちは日常的に「これは真実だ」と思い込んでいることがありますが、科学的視点から見ると、「信じる真実」と「客観的事実」には明確な違いがあります。カリフォルニア工科大学の認知神経科学者マイケル・グラツィアーノ博士によれば、人間の脳は自分にとって都合のいい情報を選択的に取り入れる「確証バイアス」を持っているといいます。

例えば、ある政治的見解を支持している人は、それに合致するニュースだけを「真実」と捉え、反対する情報は無視する傾向があります。一方、科学における「客観的事実」は、再現性のある実験や検証可能なデータに基づいています。

興味深いのは、MRI研究で明らかになった脳の反応です。ハーバード大学の研究チームによると、自分の信念に反する情報に接した時、脳の扁桃体(感情を司る部位)が活性化し、理性的判断を担当する前頭前皮質の機能が低下するそうです。つまり、私たちは生物学的にも「真実」より「信じたいこと」を優先する仕組みになっているのです。

心理学者のダニエル・カーネマンは「人間は合理的な存在ではなく、自分の物語を合理化する存在だ」と述べています。この視点は、SNSで広がるフェイクニュースの問題にも関連しています。私たちは無意識のうちに、自分の世界観を補強する情報だけを「真実」として受け入れがちです。

では、どうすれば「信じる真実」の罠から抜け出せるのでしょうか。スタンフォード大学の批判的思考研究によれば、意識的に自分と反対の立場の情報に触れること、そして「これは本当だろうか?」と常に問いかけることが効果的だといいます。

科学者たちの研究は、私たちの「真実」認識が主観的なフィルターを通していることを教えてくれます。客観的事実に近づくには、自分の信念を一度脇に置き、証拠に基づいて判断する姿勢が不可欠なのです。自分の「信じる真実」を絶対視せず、常に検証する習慣を持つことが、より正確な世界理解への第一歩といえるでしょう。

3. 人生が変わる?思い込みを手放して本当の真実に向き合う方法

私たちは日々、自分の思い込みに縛られて生きています。「私には才能がない」「こんなことは無理だ」「成功できるのは一部の恵まれた人だけ」—こうした思い込みが、気づかないうちに人生の可能性を狭めているのです。思い込みを手放して真実に向き合うことで、人生は劇的に変わり始めます。

まず大切なのは、自分の思考パターンを客観的に観察することです。否定的な考えが浮かんだとき、それを事実として受け入れるのではなく「これは本当だろうか?」と問いかけてみましょう。多くの場合、私たちの思い込みは証拠のない単なる仮説に過ぎません。

次に、「確証バイアス」に注意しましょう。人間は自分の信念を裏付ける情報だけを集める傾向があります。意識的に異なる視点や反対の証拠を探すことで、より現実に即した判断ができるようになります。

また、「マインドフルネス」の実践も効果的です。瞑想などを通じて現在の瞬間に意識を向けることで、思い込みに気づきやすくなります。リラクゼーションアプリ「Headspace」や「Calm」は初心者にも取り組みやすいツールです。

さらに重要なのが「成長マインドセット」の育成です。スタンフォード大学のキャロル・ドゥエック教授の研究によれば、能力は努力によって成長すると信じる人は、困難にも粘り強く取り組み、より大きな成果を上げられるとされています。「私にはできない」ではなく「私はまだできていない」と捉え直すことで、可能性は広がります。

周囲の環境も見直しましょう。否定的な思い込みを強化する人間関係や情報源から距離を置き、前向きで建設的な環境を意識的に選ぶことが大切です。

思い込みを手放す過程は容易ではありませんが、少しずつ進めることで、あなたの人生には新たな可能性が開けてきます。今日から、一つの思い込みに疑問を投げかけてみませんか?それが真の自由への第一歩となるでしょう。

4. SNSで広がる嘘情報から自分を守る!真実を見極めるための5つのヒント

SNSには毎日膨大な情報が流れていますが、その中には多くの誤情報や意図的なフェイクニュースが含まれています。情報の真偽を見極める力は現代人に必須のスキルです。ここでは、SNSで広がる嘘情報から自分を守るための5つの実践的なヒントをご紹介します。

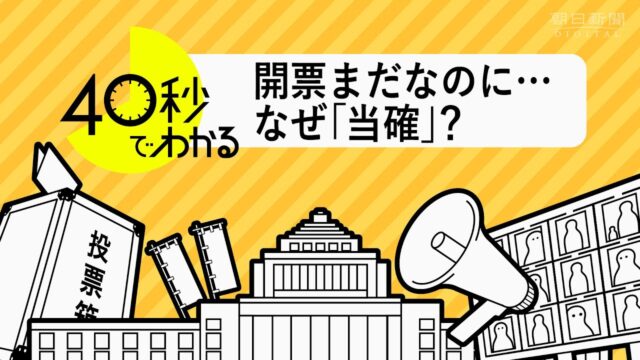

まず第一に、「情報源を確認する」ことが重要です。ニュースや主張を見たら、それがどこから発信されているのかを確認しましょう。信頼できる報道機関や公的機関からの情報なのか、個人の意見なのかを区別することが大切です。例えば、WHOやCDCなどの保健機関、ロイターやAPなどの国際通信社は、事実確認を徹底している傾向があります。

第二に「複数の情報源で交差検証する」方法です。一つの情報源だけを信じるのではなく、複数の信頼できる情報源で同じ内容が報じられているかを確認しましょう。異なる視点からの報道を比較することで、より客観的な事実が見えてきます。

第三のヒントは「画像や動画を疑う目で見る」ことです。現在の技術では驚くほどリアルな偽画像や偽動画が作成可能です。画像検索を使って元画像を探したり、動画が実際に主張されている場所・時間のものか確認したりする習慣をつけましょう。Google画像検索やTinEyeなどのツールが役立ちます。

第四に「感情に訴えかける情報に注意する」ことが挙げられます。怒りや恐怖、強い共感を誘う内容は、冷静な判断力を鈍らせることがあります。特に強い感情を喚起する投稿に出会ったら、一度深呼吸して冷静に内容を精査する時間を取りましょう。

最後に「ファクトチェックサイトを活用する」ことをお勧めします。Snopes、FactCheck.org、PolitiFactなどの専門サイトや、日本では「ファクトチェック・イニシアティブ」などが、広まっている情報の真偽を検証しています。疑わしい情報に出会ったら、これらのサイトで調べてみることで真実が見えてくることがあります。

情報リテラシーを高めることは、単なる知識の問題ではなく、民主社会を健全に機能させるために必要なスキルです。これら5つのヒントを日常的に実践することで、SNS上の嘘情報に惑わされない力を身につけていきましょう。

5. 脳科学から解明!なぜ人は「心地よい嘘」より「不都合な真実」を避けるのか

人間の脳は、不快な情報より心地よい情報を選ぶよう設計されています。これは確証バイアスと呼ばれる現象で、私たちは自分の既存の信念を強化する情報を無意識に優先し、反対の証拠は軽視する傾向があります。なぜこのような仕組みが脳に備わっているのでしょうか。

ハーバード大学の研究によれば、私たちの脳は不都合な真実に直面すると、物理的な痛みを感じる時と同じ脳領域が活性化します。つまり、信念を脅かす情報は実際に「痛み」として処理されるのです。この防衛反応は進化の過程で身についた自己保護メカニズムと考えられています。

さらに興味深いのは、MRI研究で明らかになった事実です。自分の政治的信念に反する情報に接した被験者の脳では、理性的思考を担当する前頭前皮質よりも、感情反応を司る扁桃体が強く反応しました。これは私たちが「不都合な真実」に対して論理ではなく感情で反応していることを示しています。

また、スタンフォード大学の研究では、人は自分の信念と一致しない情報を処理する際、より多くの認知資源を消費することがわかっています。つまり、不都合な真実を受け入れることは文字通り「脳にとって疲れる作業」なのです。

この認知的不協和を避けるため、多くの人は「心地よい嘘」に安住します。しかし、認知バイアスを理解し、意識的に多様な情報源に触れることで、この傾向を緩和できます。東京大学の認知科学者によれば、定期的に自分と異なる意見に触れることで、脳の柔軟性が高まるとされています。

結局のところ、不都合な真実を受け入れる能力は、脳の自然な傾向と闘う意識的な努力から生まれます。それは単なる知的誠実さの問題ではなく、脳の働きを理解し、より広い視野で世界を見るための脳科学的アプローチなのです。