政治のニュースを見ていて、「この議員、何やってるの…」とイライラした経験はありませんか?特に最近は、建設的な議論よりも“足を引っ張る”ことばかりに熱心な議員が目立ち、国民のフラストレーションが高まっています。

でも、「選挙で一度当選したら、もうどうしようもない」と諦めてしまっていませんか?

実はそれ、大きな誤解なんです。

日本の地方自治制度には、私たち市民が議員の怠慢や暴走に対して声を上げ、行動できる仕組みがきちんと用意されています。

この記事では「足を引っ張る議員に市民ができること」をテーマに、二元代表制の仕組みを活かした合法的なアクションを具体的にご紹介していきます。

「投票だけじゃ足りない」時代に、私たちはどう関わるべきか――。民主主義の本当の力を、ぜひ一緒に再確認していきましょう。

✅ いま注目される「足を引っ張る議員」問題とは?

国会中継や地方議会の映像を見て、「この人、何のために議員になったの?」とモヤモヤすること、ありますよね。

本来なら建設的な議論を通じて地域や国の未来を語る場であるはずの議会が、一部の議員による揚げ足取りや対立の場になってしまう。

そんな現実に、多くの市民が不満を抱いています。

SNSでは、「税金泥棒」「仕事してないのに高給取り」といった厳しい意見も。

しかし、それでも任期中の議員を辞めさせる方法はない……と思われがちですが、実際はそうではありません。

✅ 民主主義には「選挙以外」の手段もある

日本の地方自治には「二元代表制」という制度が採用されています。

これは、市長や知事などの首長と議会議員を、別々に住民が選ぶという仕組み。

つまり、議会のチェック機能を市民が持つことを前提に制度がつくられているんです。

この制度を活かして私たちができる行動には、次のようなものがあります。

✅ 「この議員、ダメだ」と思ったら? 市民が取れる5つのアクション

アクション1|議会傍聴に行ってみる

地方議会は原則として誰でも傍聴できます。

直接現場で見ることで、議員がどんな質問をし、どんな態度で臨んでいるかが見えてきます。報道では分からない本音や実態を知る機会になります。

傍聴者が増えることで、議員側も“見られている”という緊張感を持つようになります。

難しい点は、議会は土日祝は行っていないため、サラリーマンが傍聴に行くためのハードルが高い点です。最近ではネット中継を各自治体のホームページや、YouTubeで行っているところも増えてきたので、移動の合間に傍聴するということも可能です。

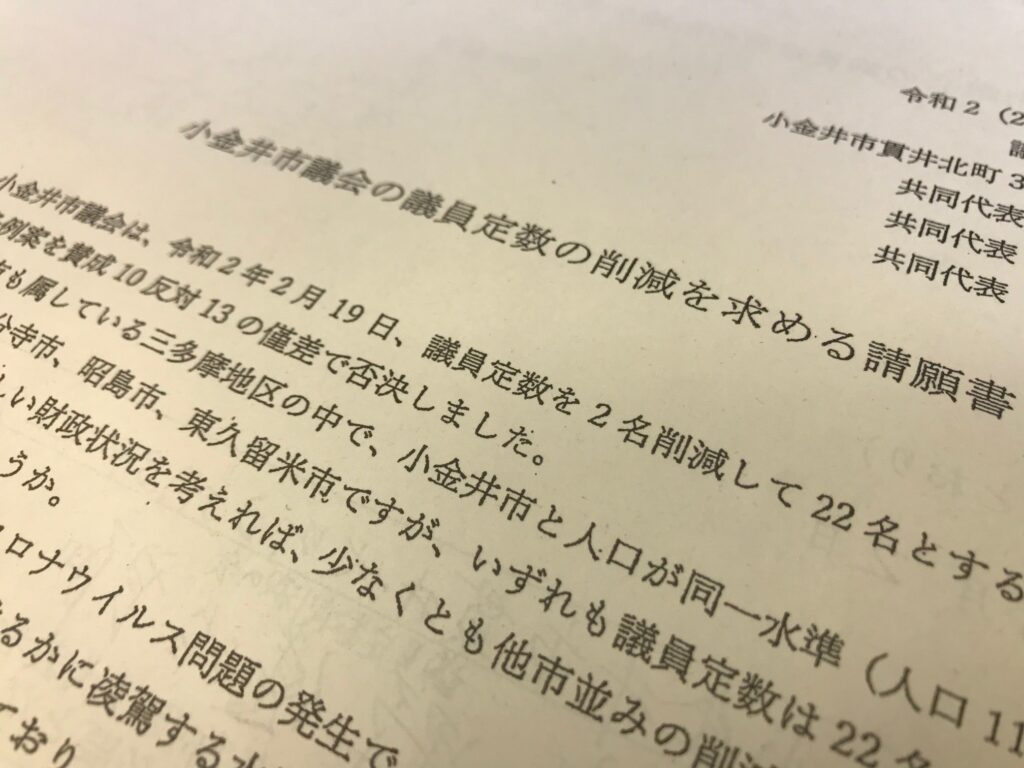

アクション2|請願・陳情を出す

「この議員の発言に問題がある」「この政策は見直してほしい」と感じたら、市民が直接意見を届けることができます。

請願の提出については、市議会議員の紹介が必要です。また、受理された請願は、委員会で審査し、本会議で「採択」や「不採択」などの決定をします。その後、請願者に審査結果が送られます。

陳情の提出については、市議会議員の紹介は不要です。受理された陳情は、委員会で審査されます。「採択」や「不採択」などの結論は出さない取り扱いとなっているのが請願との違いです。

実際に横浜市では、市民グループが議員報酬の見直しを求めて請願を出し、議会で真剣な議論が行われました。

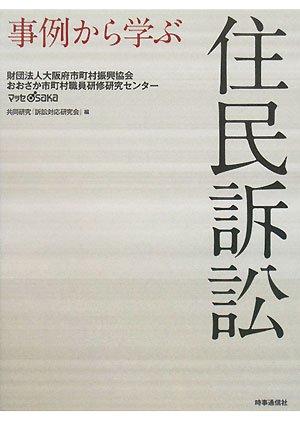

アクション3|監査請求をする

議員が政務活動費を不適切に使っているのでは?といった疑念がある場合、証拠を揃えて「住民監査請求」を行うことができます。

市川市では、市民が政務活動費の不正使用を監査請求し、最終的に返還が行われた事例もあります。多くは市民団体など複数人の協力のもと行われますが、これは一人でも行える“強力な手段”です。

参考資料はAmazonアソシエイトです

アクション4|SNS・ブログで発信する

「この発言は問題では?」と感じたら、SNSやブログなどで事実を発信するのも有効です。

ただし誹謗中傷にならないよう、議会の議事録や資料を根拠にした冷静な指摘が大切です。

発信力がある人なら、地域メディアや全国紙への情報提供も効果があります。

アクション5|リコール(解職請求)を検討する

最終手段として、地方自治法に基づきリコール(議員の解職請求)を行うことができます。

これは有権者の一定数(市町村の場合、有権者の3分の1)以上の署名が必要でハードルは高いですが、実際に成立した事例もあります。

例:愛知県春日井市、岐阜県可児市などで市民のリコール運動が成功しています。

参考資料はAmazonアソシエイトです

✅ 「二元代表制」は市民に力を与える制度

二元代表制は、首長と議会が“対等な立場”でありながら、相互にけん制しあう構造になっています。

ただし、そのバランスが崩れたとき、市民の行動こそが正す力になります。

以下のような日常的な関わり方も、実はとても大切です。

- 議会中継や録画を視聴する

- 地元議員のSNSや発言をチェックする

- 市民団体に参加し、継続的に議会をモニタリングする

- 選挙の前に「候補者の過去の言動」を調べる

「政治は誰かがやってくれるもの」と思っていたら、知らない間に足を引っ張る議員が力を持ってしまいます。

政治は参加することで初めて機能するものなんですね。

✅ まとめ:あなたの声と行動が、政治を変える

足を引っ張る議員にモヤモヤしたままでいる必要はありません。

私たち市民には、議会を正しく機能させるための「知る権利」「伝える力」「動かす手段」が与えられています。

選挙のときだけでなく、日常的な監視と関与こそが健全な民主主義の土台です。

「この議員、もう無理…」と思ったら、あきらめずに一歩踏み出してみましょう。

あなたのその一歩が、未来の政治を変えるきっかけになるかもしれません。