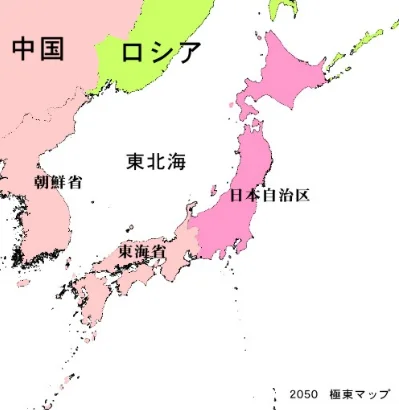

まず、中国東海省という侵略図はデマです。日本のチベット自治区支援者が「このままだと日本もこうなる」という注意喚起のもと作成されました。

「中国が日本の九州〜近畿を“東海省”として編入し、残りを“日本自治区”にする」というネット上の話題が、事実として根拠があるのかどうか。その上で、中国の関連法(スパイ防止法・国家情報法・国防動員法)の“実物”は何を定めているのか、そして物理的・軍事的にそんなシナリオは現実味があるのかを確認します。

「東海省」って何の話?

まず結論。中国政府の公式資料に“東海省”という省は存在しません。 中国の省級行政区は、内陸・沿海の省、自治区、直轄市、特別行政区の計34で固定されています。国務院下の国家統計局が公表する省級行政区一覧にも「東海省」はありません。噂の「九州〜近畿を東海省に」という筋書きは、公的根拠が確認できないネット上の流言です。

噂は周期的に拡散しますが、「どの法律やどの政府文書に書いてあるのか」「どの省庁が発表したのか」という一次情報にたどり着けないまま再生産されているのが実情です。行政区分は国内法だけでなく、統計・地図・官報ベースでも必ず跡が残ります。そこに痕跡がない時点で、政策や計画として扱うには無理があります。

法律の実物を確認:スパイ防止法/国家情報法/国防動員法

「中国には国家総動員法があるし、スパイ防止法もある。危険では?」という指摘は、法律名と中身を分けて読むと見通しが立ちます。要点を表でまとめます。

主要法のポイント早見表

| 法律名 | 制定・改正 | ざっくり中身 | 想定される射程(対内・対外) | 一次資料 |

|---|---|---|---|---|

| 反スパイ法(Counter-Espionage Law) | 2014制定、2023改正 | スパイ行為の定義を拡大。国家の安全・利益に関わる情報の取得等を規制。 | 主に国内適用。外国人の中国滞在・取材・ビジネスに影響し得る。 | 英訳・条文解説あり。コーポレートリーガル |

| 国家情報法(National Intelligence Law) | 2017 | 組織・個人に情報活動への協力義務などを規定。 | 国内向けの制度法。企業のデータ取扱い・越境移転のリスク評価に関係。 | 条文・専門解説あり。chinalawtranslate.com+1 |

| 国防動員法(National Defense Mobilization Law) | 2010 | 有事における人員・物資・交通の動員枠組み。 | 対内の総動員体制。国外での自動的発動を定める性質ではない。 | 条文・基礎解説。キャストグローバル中国ビジネス |

ポイントは二つ。

- これらは主に中国国内での運用を想定した国内法です。日本国内で自動的に効力を持つわけではありません。

- だからと言ってリスクがゼロとは言いません。出張・駐在・共同研究・データ移転など、中国内での活動には実務的な注意が要る、という整理が現実的です。

「九州から来れば…?」軍事的・地理的に現実味はあるのか

仮に武力侵攻という極端な想定を置くなら、地理と兵站がボトルネックになります。長距離の上陸作戦は「海空の制圧」「兵員・車両の大量輸送」「継続補給」の三つが揃わないと成立しません。米国防総省の年次報告(2024年版)は、中国海軍の強襲揚陸艦(Type075)や輸送揚陸艦(Type071)の保有数拡大は指摘しつつも、上陸・持続の能力評価は対象や距離で大きく制約されると分析しています。

一方、日本側は日米同盟で抑止力を重ねています。日本は2022年の国家安全保障戦略で**「反撃能力(カウンターストライク)」**の保有を打ち出し、米国と運用面の擦り合わせを進めていることが防衛白書ダイジェスト等にも明記されています。防衛省

上陸が成立するかどうかを、あえて机上で粗く比べるとこうなります。

机上比較:長距離上陸のハードル

| 争点 | 中国側(仮想シナリオ) | 日本・同盟側の実情 |

|---|---|---|

| 距離と海象 | 九州〜近畿は長距離・外洋。制海・制空の確保が長時間必要。 | 対艦・対空・機雷・潜水艦など多層の阻止。米軍の展開も前提。 |

| 輸送力 | 強襲・輸送揚陸艦は増勢中だが、規模と継戦補給が鍵。 | 接岸前に遠距離から阻止する思想を強化(反撃能力・長射程化)。防衛省 |

| 政治リスク | 先制的な侵攻は国際制裁・同盟連鎖を招く。 | 集団的自衛権・共同対処の仕組みが整備済み。 |

この種の話は「最初の一撃が強ければ…」と語られがちですが、島嶼国家への持続的上陸=超大型の総合戦です。兵站と同盟を無視した“地図上の線引き”で成立する話ではありません。

「中国と仲が良い政治家」が理解できない?—まずは“線引き”から

対中姿勢は、交流(経済・人的)と警戒(安全保障・技術)を同時に管理する二本立てでしか運用できません。日本の貿易・サプライチェーンで中国は依然として大口の相手国です。他方で安全保障では、尖閣周辺の情勢やレアアース・半導体製造装置などの経済安全保障が火急のテーマ。政治家が「会う・話す」こと自体は外交の通常運転で、評価の基準は**“何を譲らず、何を求めたか”の内容**です。

要は「近づく/近づかない」の二択ではなく、近づき方と守る線の設計が問われます。法律・輸出管理・投資審査・研究協力のガイドラインなど、制度で線引きして淡々と運用するのが実務です。

日本側の“今の装備と方針”を一枚で

- 国家安全保障戦略(2022):反撃能力の保有、スタンドオフ防衛力、無人アセット活用などを明記。

- 日米の役割分担:反撃能力の運用、共同指揮所の整備、拡大抑止の協議を加速。

- 防衛白書2024ダイジェスト:上の方針を踏まえ、具体の能力整備と同盟運用を整理。

ここは“強硬論か融和論か”ではなく、抑止(能力・同盟・意思)を積むことと、エスカレーション管理を同時に噛み合わせる設計の話です。

噂を真に受けないための最短ルート

- 行政区分は公式リストで確認:国務院・国家統計局の省級一覧に存在しない区分は、少なくとも今の中国政府の制度外です。

- 法律は条文で当たる:タイトル印象ではなく条文の適用範囲を読む。反スパイ法や国家情報法は、中国国内の運用が主。

- 戦力は“輸送・補給”で見る:艦の型式名や総トン数よりも、どれだけ運び、どれだけ維持できるかが核心。

- 日本側の現状は公文書で確認:NSS/防衛白書/日米会談の公表資料は、方向性の一次情報です。

締めくくり—「怖さ」は数字で割る

“東海省”のような話は不安を煽りやすい一方、一次資料を当てるだけで大きく減衰します。中国の国内法は確かに厳しさを増しましたが、域外で自動発動する魔法の鍵ではありません。上陸戦は地図上の線ではなく、兵站・距離・同盟の計算です。日本側も、文書と装備と同盟で抑止を積み増しています。

だからこそ、不安は不安のまま拡散せず、一次資料で割る。これがいちばん現実的な自己防衛です。

参考資料(脚注)

- 中国の省級行政区一覧(国家統計局) — 現行の省・自治区・直轄市・特別行政区の公式リスト。chinajusticeobserver.com

- Counter-Espionage Law(2014、2023改正) — 中国法英訳と解説(China Law Translate)。コーポレートリーガル

- National Intelligence Law(2017) — 条文本体(英訳PDF)と専門解説(China Law Translate/Lawfare)。chinalawtranslate.com+1

- National Defense Mobilization Law(2010) — 国防動員の枠組み(基礎解説/法情報)。キャストグローバル中国ビジネス

- U.S. DoD “Military and Security Developments Involving the PRC 2024” — 中国海軍の揚陸戦力等の最新評価。

- Japan’s National Security Strategy(2022) — 反撃能力の保有など(閣議決定の骨子)。kas.de

- Defense of Japan 2024 Digest(英語版) — 反撃能力の運用や日米の枠組み。防衛省

- Japan-U.S. Defense Ministerial(2023/10) — 反撃能力の運用協力など会談サマリー。防衛省

※本文中の政策・法制度に関する説明は、上記の一次・公的資料に基づき簡潔化しています。数字・制度は更新され得るため、最新の公表資料での再確認をおすすめします。