最近、「103万円の壁」を「178万円」に引き上げるべきだという議論が話題になっています(2025年に103万円の壁は123万円の壁に引き上げられました)。

この議論は、日本の税金制度や働き方の現状に対する不満から生まれました。この内容を簡単にまとめて、学生や主婦の皆さんにも分かりやすく解説します。

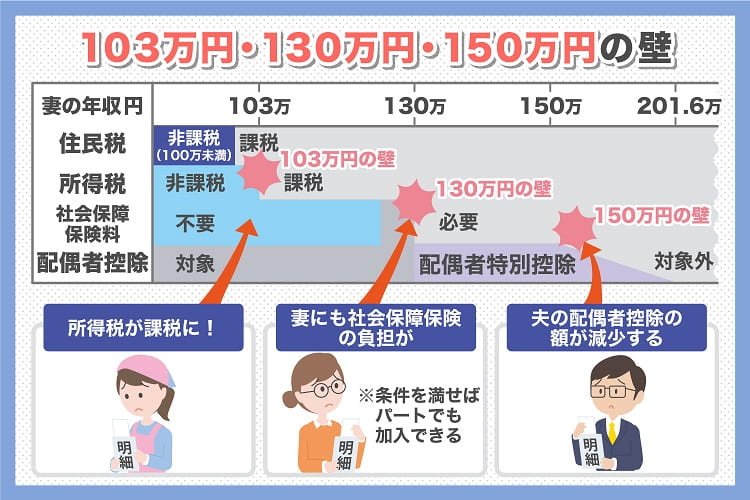

【大前提】そもそも年収の壁ってなに?

「年収の壁」とは、ある金額の年収を超えると税金や社会保険の負担が増える“境界線”のことです。たとえば年収103万円(月額8万5,800円)を超えると、今までは払わずに済んでいた所得税を払うことになったり、扶養から外れたりする可能性があります。

「頑張って働いたのに手取り(実際にもらえるお金)が逆に減っちゃう」という問題を引き起こしてしまうため、多くの人が気にしています。

そもそも103万円(123万円)の壁ってなに?

「103万円の壁」とは、扶養控除が受けられるかどうかを決める収入のラインです。この基準を超えると、家族が税金の優遇を受けられなくなり、税負担が増えることになります。そのため、多くのパートやアルバイトをしている方々は、この103万円の収入ラインを超えないように働く量を調整しています。

103万円という金額は、収入が多すぎると扶養控除が使えなくなるという理由で設定されています。この制度は家族全体の税金を少なくするために設けられたもので、特に主婦や学生など扶養されている人にとって重要です。扶養控除がなくなると、家族全体で負担する税金が増え、結果的に家族全体の手取りが減ってしまうため、多くの人がこの収入の壁を意識して働くようになっています。

しかし、もしこの壁を「178万円」に引き上げることができれば、今まで以上に自由に働くことができ、家計の助けにもなり、経済全体にも良い影響を与えると期待されています。

多くの人が収入を気にせずに働けることで、家庭の収入が増え、結果的に消費も増えて経済全体の活性化につながると考えられています。

【update】2025年に123万円の壁に変わりました

これまで、多くのパートやアルバイトの人が「年収103万円以内」におさえるように働き方を調整してきました。なぜなら103万円を超えると、税金がかかり始めるからです。

でも、2025年からこの壁が123万円(月額10万3.000円)に引き上げられることになりました。つまり、

- 今まで103万円(月額8万5,800円)を超えると税金がかかったのが、

- これからは123万円(月額10万3.000円)まで大丈夫になる

ということです。これは特に、パートタイマーや学生アルバイト、主婦の方などにとって嬉しい見直しです。

SNS上の質問に答えます

1. なぜ103万円(123万円)の壁があるの?

「103万円の壁」は、1980年代に設定されたもので、扶養控除という税金を軽くする制度の一環です。当時の物価や生活費に基づいて決められた基準で、扶養控除は少ない税負担で生活を安定させることを目的としています。この制度によって、特に主婦や学生などの家族が働いて得た収入に対して、家族全体の税金負担が軽くなるように工夫されています。この税負担が軽くなるラインが103万円の壁と言われています。

また、扶養控除を適用することで、家族が一緒に生活している家庭ほど税制上のメリットを享受できるようになっていました。しかし、家族のあり方や物価高、生活水準などが大きく変わった現在、この基準が現実に合っていないという声が多くなっています。そのため、収入基準を見直しを議論するよう野党が訴えています。

【update】そもそも控除ってなに?

税金を計算するときには「控除(こうじょ)」という仕組みがあります。たとえば

- 基礎控除:誰でも受けられる税金の割引(2025年から58万円)

- 給与所得控除:働く人のための割引(2025年から65万円)

この2つを足すと123万円になります。だから、この金額までは税金がかからない=壁が103万円から少し増えて123万円になるわけです。

2. 103万円(123万円)の壁は総支給額?それとも手取り額?

「103万円の壁」は「総支給額」、つまり税金や社会保険料を引く前の収入が基準です。手取り額ではないので、アルバイトやパートで働くときには、総支給額が103万円を超えないように収入を調整する必要があります。これは、123万円に増えても同じです。

総支給額とは、実際に受け取る手取り額とは違い、会社が支払う給料の全額です。これには税金や社会保険料が含まれており、それらを引いた後の手取り額が最終的に手元に残る金額です。特に、扶養控除の適用可否を判断する際には、この総支給額が基準となります。そのため、手取りがいくらであっても、総支給額が103万円を超えてしまうと扶養控除が適用されなくなります。

3. 103万円(123万円)を超えたら私たちはどうなるの?

例えば、主婦がパートをして103万円を超えて収入を得ると、配偶者の扶養から外れてしまい、配偶者が受けていた扶養控除が使えなくなり、結果的に家族の税金が増えます。それに加えて、130万円を超えると、今度は社会保険に加入しなければならず、社会保険料の自己負担も発生することになります。こうなると、たくさん働いて収入が増えてたにもかかわらず、前より手取りが減ってしまうことがあるため、103万円ないし130万円の壁を超えないように収入を調整する人が多いのです。

ただし、長期的に見ると、壁にこだわらずに収入を増やした方が年金額が増えたり、家計の安定につながることもあります。例えば、将来の年金額は加入している期間や支払った保険料の額に依存するため、短期的に負担が増えたとしても、将来的なメリットが期待できます。

【簡単表】ややこしい!年収の壁一覧

| 年収の壁 | 内容 |

|---|---|

| 103万円 | 所得税がかかるライン →2025年から123万円に |

| 106万円 | 社会保険加入の条件(大企業のパートなど) |

| 130万円 | 扶養から外れるライン |

| 150万円 | 配偶者特別控除が減り始めるライン |

| 201万円 | 配偶者控除が完全になくなるライン |

4. 2024年の動向:この103万円の壁は上がるの?

2024年の第50回衆議院議員総選挙では「103万円の壁を178万円まで引き上げるべきだ」という声を挙げた国民民主党が、選挙前の7議席から4倍増の28議席を獲得する大躍進を遂げました。現行の103万円の基準が今の物価や生活費に合っておらず、労働者にとって不合理だと感じる人が増え、得票数を伸ばしたと考えられています。

また、最低賃金の上昇や物価の上昇により、103万円では生活費をまかないきれないという現実もあります。多くの家庭では、特に共働き世帯にとっては、より高い収入が必要です。このため、178万円への引き上げは現実に即した案として支持を集めています。

基準を引き上げることで、多くの労働者が働きやすくなり、経済全体への良い影響も期待されています。

【update】じゃあ123万円の壁は178万円の壁になるの?

結論から言うと、実現しませんでした。

2024年に国民民主党が「もっと働けるようにしよう!」と、壁を一気に178万円まで引き上げようと提案しました。でもこれは、

- 財務省や与党(自民党)から「税収が減る」と反対され、

- 最終的に実現しませんでした。

今はとりあえず「123万円で様子を見よう」という段階で、178万円の話は止まっています。

5. 103万円(123万円)の壁がなくなったら暮らしはどうなるの?

もし「103万円(123万円)の壁」がなくなった場合、もっと自由に働けるようになり、収入を増やすことができるようになります。これにより、家計も助かり、労働市場も活性化することが期待されます。収入の自由度が増えることで、労働意欲が向上し、長期的には経済全体の成長に寄与する可能性があります。

6. なぜ178万円に引き上げることが議論されているの?

178万円という金額の基準は、最低賃金の上昇率が参考となっています。1995年からの最低賃金の上昇率が1.73倍という数字に基づいて、基礎控除等の合計も103万円から1.73倍の178万円に引き上げようと国民民主党が提案しています。(1996年をピークに実質賃金は下がり続けています。)

多くの人が収入を増やしたいと考えている中で、103万円の制約は働く意欲を阻害する要因となっており、これを解消することで多くの人がより良い生活を送れるようになると期待されています。

国民民主党公認の平戸航太候補者(千葉7区)の応援に駆け付けた、榛葉幹事長の応援演説からも、玉木代表の178万円に対する想いが伝ってきました。

「玉木とちょっと口論になってね。玉木ね。お前難しすぎるんだよ。103万円、1.73倍じゃなくて、丸めて1.8倍の方がしゃべりやすいんだよね。『榛葉さん、それ違うと思う。やっぱ1.73倍で、103万円の1.73倍は178万円なんだよ。』いや、玉木、演説がしにくいんだよ。って言ったら、『榛葉さん、もう一回原点に帰ろう。”国民どうせ分からない”っていっぱい政治家思ってるけど、絶対わかる。その1円5円が大事だから。』『一見政治家は喋りにくいかもしれないけど、正直に1.73倍の178万円と言おう。だってその1円5円10円にみんな真剣になってるから。』『政策を作る我々が、お金を丸めちゃだめだろ。1.73倍の178万円だって、今度、平戸航太のところで言ってね。』って。はい、分かりました。って。ますます玉木のことが好きになったね。」

178万円に引き上げることへのメリットと有識者の意見

178万円に引き上げることには、いくつかのメリットがあります。

- インフレと生活費の増加に対応

- 1980年代から物価も生活コストも大きく上がっており、178万円にすることで現実の生活費に対応できます。これにより、多くの人が収入を増やしやすくなり、家計の負担を軽減することが期待されます。

- 女性やシニア層の働きやすさ向上

- 現在、女性や高齢者の労働力が求められていますが、103万円の壁が彼らの働く意欲を抑えています。178万円に引き上げることで、より自由に働ける環境が整います。特に、女性がより長時間働くことで、家庭の収入を安定させることが可能になります。

- 労働市場の人手不足解消

- 労働人口が減少している中で、パートやアルバイトの人がもっと働けるようになれば、人手不足の問題も解消しやすくなります。178万円への引き上げにより、労働時間の制限が緩和され、企業が必要とする労働力を確保しやすくなります。

- 家計負担の公平化

- 収入を抑えることで、働きたい人が思うように働けず、家計が不安定になることが多くあります。178万円に引き上げれば、余裕を持って働けるようになり、家計の安定と負担の公平化につながります。これにより、家族全体の生活水準を向上させることが可能になります。

専門家の意見

門倉貴史(エコノミスト)

178万円に引き上げることで7兆円から8兆円規模の減税効果があり、これが消費拡大を通じて経済成長を促すと述べています。また、減税による手取り増加が消費に回ることで、経済全体にプラスの影響を与えると考えています

不破雷蔵(ジャーナブロガー)

収入基準を整理する必要があり、減税の効果でGDPを押し上げる可能性があると指摘しています。また、労働供給を増やすことが経済の安定化に寄与するとしています。

さんきゅう倉田(元国税局職員/FP)

制度変更には多くの準備が必要であり、影響を試算することが重要だと述べています。特に、増えた収入が家計全体にどのような影響を及ぼすかを慎重に見極める必要があるとしています。

田崎史郎(政治ジャーナリスト)

178万円への引き上げは難しいが、130万円から140万円程度で妥協する可能性があると述べています。政治的な交渉の中で、どこまで引き上げることができるかが焦点となっていると述べています。

参考資料はAmazonアソシエイトです

140万円まで引き上げられなかった敗因はなに?

それでは、なぜ国民民主党は目標である178万円の引き上げをあきらめ、有識者が唱える130万円~140万円の妥協点にすら届かなかったのでしょうか?

「年収の壁をもっと大きく引き上げて、働きやすい社会にしよう」と178万円案を提案し、最終的に「123万円で妥協」した理由は次の通りです。

■ 税制との整合性

123万円という数字は、単なる“政治的妥協”ではなく、税制上の控除の合計額(基礎控除58万円+給与所得控除65万円)に合わせた合理的な数値です。つまり、

所得税がかからないライン=58万円+65万円=123万円

これは制度的な整合性があるラインだったため、財務省や自民党側も譲歩しやすい最低限の数字でした。

■ 財務省の反対

178万円まで非課税にすると税収が大幅に減るため、財務省は強く反対しました。

年収の壁を上げると、非課税世帯が増え、所得税収が減るためです。財務省は一貫して「恒久的な減税」に慎重で、123万円より上は明確な“減税”として拒否し続けたといえます。

■ 与党との力関係

国民民主党は議席数が少なく、与党(自民・公明)との交渉でそれ以上を求める交渉力が弱かったのも理由の一つです。与党(三党協議)の「最低限の合意」である123万円が“落としどころ”とされ、それ以上を押し通す交渉力がなかったといえます。

■ 維新の会の独自路線

日本維新の会は、年収の壁引き上げよりも高校生への約3万円給付(年間11万8,000円)を優先して予算を確保しました。(高校生等臨時支援金)

この約3万円支給は年間2,000億円規模の予算が必要とされ、結果的に他の支援策や減税案との財源競合が発生したことになりました。

- これにより、国の予算に余裕がなくなり、178万円案の財源確保が難しくなったと考えられます。

- また、維新が年収の壁引き上げに積極的に協力しなかったことで、政治的に勢いを欠いたという見方もあります。

【update】維新が“財源合意の輪”に加わらなかった影響

- 国民民主党は178万円案を出す際、「与党+維新を巻き込んで可決させる」戦略を取っていました。

- しかし、維新が積極的な協調をせず、独自の政策提案を優先。

- そのため、与党側にとっては「維新が乗らないなら、妥協して123万円でよし」という空気が強まりました。

■そもそも「財源争い」が最大の障害だった

- 2024年末〜2025年予算編成では、すべての減税・支援政策が「財源確保」の壁にぶつかっていました

- 特に以下のような「同時進行の支援策」が並列で議論されており、予算のパイの奪い合いが起きていました。

| 支援策名 | 財源規模 | 政党主導 | コメント |

|---|---|---|---|

| 高校生等臨時支援金 | 約2,000億円 | 維新・一部与党 | 一時給付・全国対象 |

| 児童手当拡充 | 約1兆円規模 | 与党・公明党 | 恒久的給付に移行 |

| 住宅取得補助 | 数千億円 | 自民党 | 地方対策で優先 |

| 年収の壁178万円 | 約4,000〜6,000億円 | 国民民主党 | 恒久的減税で最大の予算負担 |

この中で「恒久減税」だった年収の壁引き上げだけが後回しにされたという見方が有力です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

「103万円の壁を178万円に引き上げる」議論は、税制を見直し、働き方をより自由にすることで労働市場を活性化し、日本全体の経済成長を促すことを目指しています。

現在の基準が現実の生活に合わず、多くの人が働く意欲を抑えている状況を改善するために、基準の引き上げが検討されていることに「ようやくここまで来た」と感じた有権者も多かったはず。

引き上げにより、家計の安定、社会保障の強化、労働市場の活性化など多くのメリットが期待されているため、一国民としては議論だけでは終わらず、一日でも早く実現してほしいと思います。

財務省本体だけでなく、財務省からの天下りによる報道への圧力(ネガティブキャンペーン)も顕著になっているいま、国民として情報を選択し注意深く批判をしていくべきです。

最終的な決定には、慎重な議論と関係者の合意が求められています。

出典(参考文献)

【大前提】「年収の壁」とは(税・社会保険・手当の境界)

- 厚生労働省「年収の壁について知ろう」(壁の種類=税103/配偶者特別控除150・201/社保106・130 などを体系図で整理)。厚生労働省

- 厚生労働省「『年収の壁』への対応」(106万・130万への当面の対策、支援強化パッケージ)。厚生労働省

「103万円(→123万円)」はどのラインのこと?

- 国税庁:令和7年度(2025年分)税制改正の解説

- 銀行・実務解説(改正趣旨の平易解説・図表)— MUFG・OBC など。MUFG Bank+1

「配偶者控除/配偶者特別控除」の壁(150万→160万、201万)

- 2025年改正後の扱い(配偶者の年収123万円以下で配偶者控除、160万円以下で配偶者特別控除満額、201万5,999円超で配偶者特別控除ゼロ)の最新実務解説。MUFG Bank+1

- 150万の壁→160万円へ引上げ(2025年改正)に関する実務記事。労務SEARCH

社会保険の壁(106万・130万 ほか)

- 厚生労働省リーフレット/Q&A(106万円=特定適用事業所かつ週20h・月額8.8万円などの要件、130万円=一般の被扶養判定の基準等)。厚生労働省+1

- 実務解説(適用拡大の要件・時系列)。バックオフィスの業務効率化なら「マネーフォワード クラウド」

「178万円」案とは何か(根拠と経緯)

- 国民民主党 公式政策:「1995年からの最低賃金1.73倍を根拠に“課税最低限の178万円”を提案」等。新・国民民主党 – つくろう、新しい答え。

- 178万円の根拠(1.73倍の説明)を扱う最新の税理士解説・人事労務解説。taxlabor.com+1

- 現時点(2025年)の制度は**123万円起点(所得税の非課税目安)や160万円(配偶者特別控除満額)**等で運用され、178万円案は未実施であることは国税庁改正情報から確認可能。国税庁+1

「よくある質問」— 総支給か手取りか/学生・主婦の実務

補助:年収の壁の早見・総まとめ(2025最新版)

- スマートHR(106/123/130/160/201の最新整理、図解)。SmartHR Mag. – 働く明日が、もっとよくなる

- 企業向け実務まとめ(改正で「103万→160万」等の表現が使われる背景の説明つき)。TKCグループ