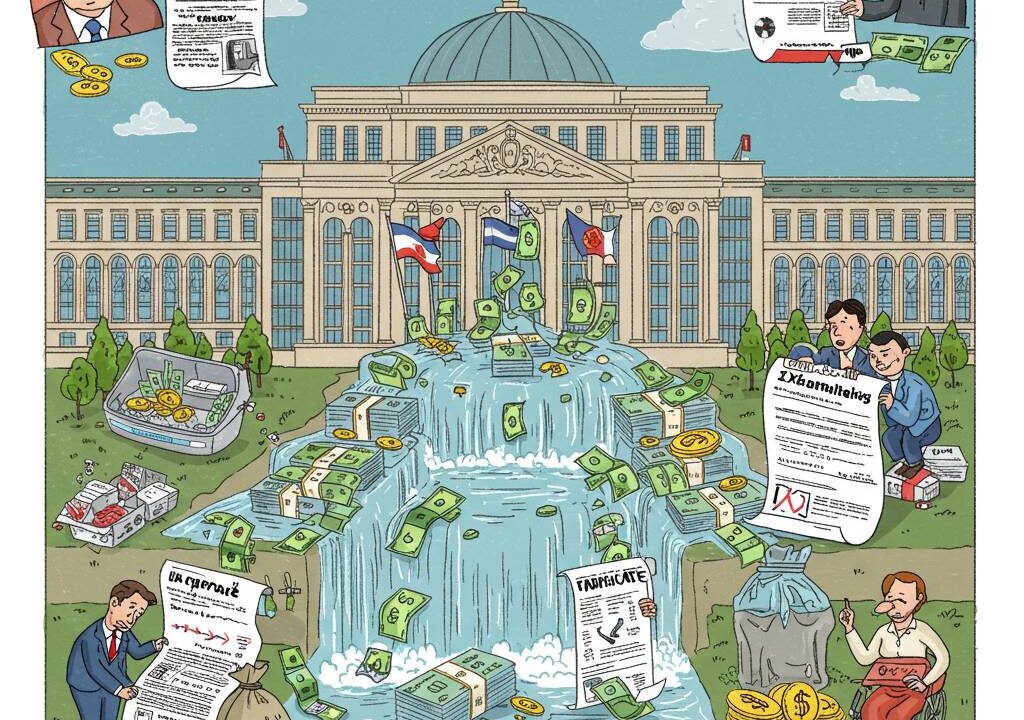

今回は「国際機関は税金の無駄遣いなのか?」という、ちょっとドキッとするテーマについて掘り下げていきます。

実は日本は、国連などの国際機関に対して年間で約3000億円以上の拠出金を支払っており、これは米国に次ぐ世界第2位の規模です。このお金、もちろん私たちの税金です。

ですがその一方で、ジュネーブやニューヨークに構える豪華オフィス、高額な給与体系、そして使途が不透明な資金など、納税者から見て「本当に必要な支出なのか?」と疑問に思う要素も少なくありません。

今回は、日本人にはあまり知られていない国際機関の資金の流れや支出の実態に迫ってみたいと思います。

✅ 国際機関の本部は超一等地!あなたの税金で建てられた豪華オフィスとは?

多くの国際機関は、ジュネーブ、ニューヨーク、パリ、ウィーンなど世界でも指折りの一等地に本部を構えています。

たとえば国連本部ビルは、ニューヨーク・マンハッタンの一等地にあり、ビルそのものの価値だけで数百億円とも言われます。WHOの本部があるジュネーブも、スイス有数の高級エリアで、内装には高級大理石や最新の設備が使われています。

これらの維持・運営にかかる費用は、私たちの税金からの拠出金で賄われているのです。

✅ 幹部職員の年収は数千万円超!しかも税金は免除!?

驚くべきは、国際機関で働く国際公務員の給与体系です。

たとえば国連の事務総長の年収はおよそ25万ドル(約3500万円)ですが、これには住居手当や教育手当などの各種手当が加わり、実質5000万円を超える待遇になることも。

さらに特筆すべきは「税金免除」の仕組みです。

多くの国際公務員は、自国の所得税が課されない「特権・免除協定」の対象となっており、収入に対して所得税を支払う義務がないのです。

しかも、これは各国の税金から拠出された資金によって支払われているという、納税者にとって矛盾を感じざるを得ない仕組みでもあります。

✅ 拠出額は地方自治体の予算並み!でも成果は見えにくい?

日本は国連に対して年間約2900億円(2025年度予算ベース)を拠出しており、さらに世界銀行やIMFなど他の機関を含めると総額は3000億円を優に超えると見られています。

これは多くの中堅地方自治体の年間予算に匹敵する額です。

「2,000 億〜4,000 億円」の一般会計当初予算がある地方自治体例

| 自治体名 | 直近の一般会計当初予算額* | 予算年度 |

|---|---|---|

| 鹿児島市 | 2,825 億円 | 2024年度(令和6年度) 鹿児島市公式サイト |

| 川口市 | 2,554 億円 | 2024年度(令和6年度) 川口市公式サイト |

| 宇都宮市 | 2,369 億円 | 2023年度(令和5年度) 宇都宮市公式サイト |

| 静岡市 | 3,535 億円 | 2024年度(令和6年度) 毎日新聞 |

| 岡山市 | 3,856 億円 | 2024年度(令和6年度) 岡山市公式サイト |

| 熊本市 | 4,014 億円 | 2024年度(令和6年度) 熊本市公式ホームページ |

* 一般会計当初予算ベース(千円未満四捨五入)。

しかし、その巨額の支出に見合う活動成果や費用対効果のデータはほとんど公開されておらず、一般市民が国際機関の実績を評価する手がかりは非常に限られています。

✅ 1億ドルの不正支出も!機関内の監査体制には限界が…

実際に、国際機関内での不正支出や予算の無駄遣いが報告された事例もあります。

2019年には、国連のPKO(平和維持活動)部門で約1億ドル(約140億円)もの不正な支出が明らかになりました。にもかかわらず、責任者が厳しく処分されたという記録はなく、内部監査の限界が指摘されています。

また、ユネスコなど一部機関では、年間数百億円規模の予算が投入されているにもかかわらず、客観的な成果指標や進捗評価が公開されていないというケースもあります。

✅ 支援名目で消えるお金?“40%が行政コスト”との指摘も

国際支援の名のもとに集められた資金が、実際の支援活動ではなく、職員の給与や間接経費に消えているケースも。

一部調査によると、国連のプロジェクトによっては予算の約40%が現場の支援ではなく、本部運営や事務コストに使われていたという報告もあります。

また、物価の高い都市に本部が集中し、高額な報酬体系が続いていることも、資金の現地還元率の低さに拍車をかけていると指摘されています。

✅ 日本の拠出額に比して、日本人職員は少数派?

もう一つ見逃せないのが、「拠出額に見合った影響力が日本にあるのか?」という問題です。

実は、日本は世界第2位の拠出国でありながら、日本人職員の割合は少なく、意思決定における影響力も限定的だといわれています。

これでは「税金で買っている国際的な存在感」が十分に機能しているとは言いにくいのが現状です。

✅ 他国では改革も進む!成果主義・透明化の波

このような課題に対し、欧州の一部先進国では改革が進んでいます。

例えばスウェーデンでは、支援機関に対して“成果評価”を義務化し、達成度に応じて次年度の拠出金額を調整する制度を導入しています。

参考資料はAmazonアソシエイトです

こうした取り組みは、拠出する国民への説明責任を果たす上で、非常に重要です。

日本もそろそろ、「出すだけ」の支援から、「成果と透明性に基づく支援」へと舵を切る時期に来ているのではないでしょうか。

✅ まとめ:国際機関は必要。でも“見える化”と説明責任が不可欠

国際機関の役割は確かに重要で、紛争解決、保健支援、教育・人権の分野などで多くの貢献をしています。

しかし、その活動の裏で、税金の使われ方に無駄や不透明さがあるのも事実です。

だからこそ今、必要なのは「感情的な批判」ではなく、「見える化」と「説明責任」の徹底。

私たち納税者も、「拠出されて終わり」ではなく、そのお金がどう使われているのかを注視する意識を持つことが求められています。