まず結論

「小泉米」は政府や大臣の公式名称ではなく、一部メディアやSNSで流通した呼称です。初出は特定できませんが、2025年5月27~28日にテレビ・ネット記事の見出しで相次いで使用され、反発も広がりました。

生産者の気持ちや、「備蓄米」という本来の認識(防災や差し迫った危機・危険を認知させるもの)を軽んじてキャッチーなフレーズに置き換えることはオールメディアの恥ずべき行為であると筆者は考えています。

備蓄米は**国の非常時用ストック(約100万トン)**で、1995年に制度化されました。普段は市場に出ませんが、今回は価格高騰への対策として放出されました。

栄養面では、同じ「白米(精白米)」なら備蓄米もブランド米も基本成分は同じです。違いは「産年(古米/新米)」「保管・精米・炊き方」による香りや食感の差です。

カルローズ米(米国産中粒種)を輸入する動きは、国内価格の高騰・在庫の逼迫を背景に民間需要が拡大したため。同時期に備蓄米放出が報じられたのは、両方とも価格安定を狙う“別ルート”の対応だからです。

「江藤拓前農水相が放出を拒否した」という断定は事実と異なります。江藤氏はむしろ放出と運用見直しを決定しています(その効果や設計に批判が出たのは事実)。

用語整理:備蓄米とは

備蓄米は、凶作や災害などで供給が細るときに備えて国が計画的に保有するお米です。1993年の大凶作の経験を踏まえ、1995年から制度化。現在はおおむね100万トンを回転させて備えます。ふだんは市場に出さず、必要時に放出します。

ポイント

・非常時の安全弁(価格・供給の安定)

・「古米」になる前に更新(回転備蓄)

・今回は価格上昇への対策として異例に前倒しで活用

「小泉米」の呼称は誰が言い出した?

「小泉米」という呼称は、公式名ではありません。2025年5月下旬、備蓄米の「随意契約」や早期販売をめぐる報道が連日続くなか、テレビ・ネット記事の見出しやテロップで「小泉米」という呼び方が広がりました(例:TBS系『Nスタ』、FNNプライムオンライン、読売オンラインの関連記事など)。ただし、誰が最初に名付けたかは特定できません。一方で、SNSでは「農家に失礼だ」といった批判も噴出しました(小泉氏が製造したものではない/緊急時の備蓄制度を政治に利用しようとする動きなど)。

2024~25年の流れ(ざっくり年表)

| 時期 | できごと | ポイント |

|---|---|---|

| 2024年後半~ | 店頭価格が上昇基調に | 天候不順・需要増などで上昇。 |

| 2025年2月 | 政府が備蓄米の放出を正式に打ち出す | 夏まで切れ目なく供給する方針を表明。 |

| 2025年5月16日 | 江藤農相が運用見直しを発表 | 小売直結の優先枠/買い戻し期限延長など。 |

| 5月下旬 | 小泉農相に交代、随意契約など即応策を前倒し | 報道で「小泉米」呼称が拡散。 |

| 5~7月 | 放出入札を月ごとに実施(大規模) | 合計で大きな規模を計画。 |

| 同時期 | 米国産カルローズ米の輸入・販売が拡大 | 民間が価格対策で調達、ブレンド米も。 |

栄養と味:備蓄米は“栄養が低い”のか?

白米の栄養は「白米」である限りほぼ同じです。日本食品標準成分表(八訂)に基づく、炊いた白米100gの代表値は以下のとおりです(品種や水分で多少前後します)。

| 指標(炊飯白米100g) | 代表値 |

|---|---|

| エネルギー | 約156 kcal |

| たんぱく質 | 約2.5~2.6 g |

| 脂質 | 約0.3 g |

| 炭水化物 | 約36 g前後(糖質は約34.6 g) |

つまり、「備蓄米」か「ブランド米」かで栄養が劇的に変わるわけではありません。違いが出やすいのは香り・食感などの食味です。年をまたいだ「古米・古古米」では、脂質の酸化由来の古米臭や吸水性の低下などが起きやすく、風味差を感じることがあります(低温保管で抑制可能)。

FNNの解説でも、今回店頭に出た備蓄米の多くが「2022年産(古古米)」、のちに「2021年産(古古古米)」とされ、香りや食味の違いが話題になりました。

味の評判(SNS・報道の傾向)

SNSでは「安くて助かる」「十分おいしい」という声から、「匂いが気になる」「新米と比べると劣る」といった声まで幅広く、保管・精米・炊飯で差が出る印象です。テレビ報道でも、**精米ラインの“詰まり”(処理能力)**が課題として繰り返し取り上げられました。

また、「小泉米」の呼称そのものについては、農家に失礼だとする批判がSNS上で多数見られました。

ひと工夫で改善

・精米日が新しいものを選ぶ

・浸水時間を長めに取る/やや硬めの水加減から微調整

・少量の氷/酒/油を使う家庭テク(匂い抑制・粒立ち)

※食味は個人差があります

なぜカルローズ米を輸入したのか

理由はシンプルで、高騰した国内価格に対し、外食・小売の“価格対策”として需要が出たからです。ロイターは、主食用の無関税枠(ミニマムアクセス)10万トンの活用や、関税対象の民間輸入の増加、ブレンド米の本格販売など民間サイドの調達が拡大している実態を詳報しています。

カルローズ(Calrose)は米国カリフォルニア産の中粒種で、価格と入手性から**業務用・ブレンド用の“逃げ道”**として選ばれています。

誤解されがちな点

・「輸入=低品質」ではありません。価格・食感の違いで選ばれています。

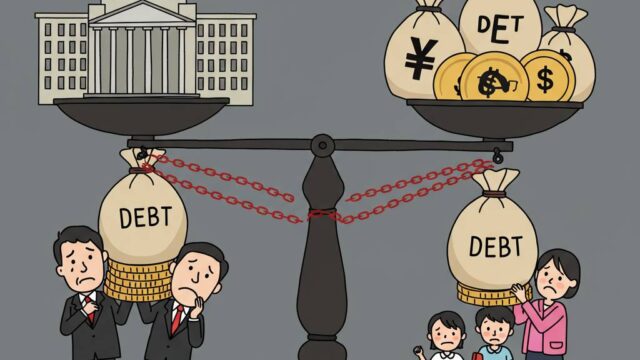

なぜ「カルローズ輸入」と「備蓄米放出」が同時に報じられたのか

両者は**別ルートの“価格安定策”**だからです。

- 政府ルート:備蓄米を市場へ(非常時ストックを前倒し活用)

- 民間ルート:相対的に安い輸入米・ブレンドで価格を抑える

価格高騰のなかで、政府も民間も動いたため、同じタイミングでニュースが並んだという構図です。

前農水相・江藤拓は「備蓄米放出を拒否した」のか

結論:拒否したという事実は確認できません。

むしろ江藤氏は、2月に放出を決定し、5月に入札設計を見直すパッケージ(小売直結の優先枠、買戻し期限を1年→5年へ延長など)を発表しています。効果や設計に対しては専門家・メディアから**「価格が下がりにくい」「流通で詰まる」**といった批判がありましたが、放出そのものに消極で拒んだという一次情報は見当たりません。

(参考:制度設計への批判的分析や、価格が思うように下がらないという現場感は複数メディアで報じられています。)

「備蓄米 : ブランド米」実用比較(2025年の実情)

| 観点 | 備蓄米 | ブランド米(例:新米コシヒカリ等) |

|---|---|---|

| 栄養 | 同じ「白米」なら基本同等(差はごく小) | 同左(品種差よりも精米・炊飯で変わりやすい) |

| 食味 | 産年や保管で差。古米臭・吸水性低下が出る場合(保管環境次第で緩和) | 新米は香り・みずみずしさで優位になりやすい |

| 価格 | 政府の放出条件・実需で変動。今回の目安は5kgで2,000~2,160円帯の報道が多かった | 相場上昇時は全体に高め。銘柄・産地で幅 |

| 入手性 | 今回は随意契約→精米ライン能力がボトルネックに | 通常の流通で安定(ただし相場連動) |

参考:買う前に見ておきたいチェックリスト

- 精米日:新しいほど香り・食感が出やすい

- 産年表示:古米が気になる人は要確認(22年産=古古米など)

- 炊き方:浸水を長めに、やや少なめの加水から調整。においが気になる場合は氷・酒を少量入れて炊くなど家庭テクも(個人差あり)

6年連続特A受賞の最高級お米の味です

もう一歩深く知るためのQ&A

Q. どうして米が高くなったのですか?

A. 2024年以降、天候要因や需要増などで国内価格が上昇。政府は備蓄米を前倒しで放出、民間は輸入・ブレンドで対処する二正面作戦になりました。

Q. カルローズって安全?味は?

A. 安全基準は輸入時にクリアしたものが流通します。粘りが控えめで、丼物・チャーハン・業務用途などに使いやすいという実需があります。ただし、日本ではポストハーベスト農薬の使用は認められていませんが、アメリカの輸入農産物には残留している可能性があります。

Q. 備蓄米はいつも売っているの?

A. いいえ。ふだんは非常時の保険で、市場には出ません。今回は価格高騰を受けて例外的に放出されています。