数字に振り回されない「見る目」を持つ

選挙の時期になると、やけに自分ごとに刺さる広告が増えると感じることはありませんか?実は偶然ではありません。私たちの行動データを元に、個人ごとに内容を細かく変えて見せる「マイクロターゲティング」という手法が広く使われているからです。便利に見える一方で、民主主義の土台である「情報に基づく判断」をゆがめるリスクもあります。本記事では、最新事例と現行ルールを確認しながら、しくみ・課題・私たちにできる対策をわかりやすく解説します。

――――――――――――――――――

1.そもそもマイクロターゲティングとは

広告主が、私たちの「デジタルの足あと」(検索履歴、閲覧ページ、位置情報、アプリの利用状況、購入履歴など)をもとに、小さなグループや個人単位までメッセージを変えて配信する手法です。選挙では「若い子育て世帯」「地方の大学生」「原発立地地域の中高年」など、関心や不安に合わせて訴え方を変えます。ケンブリッジ・アナリティカ事件をきっかけに、このやり方が民主主義を揺らしかねないと国際的な問題になりました。

マイクロターゲティングのしくみ表

| 使うデータ | 何がわかる | 広告の変え方(例) |

|---|---|---|

| 年齢・性別・居住地 | 生活段階の大枠 | 子育て支援、学費、地元の雇用を強調 |

| 検索・閲覧履歴 | 直近の関心 | エネルギー価格のQ&A動画を配信 |

| 購買・来店履歴 | 生活パターン | 通勤時間帯にだけ動画広告を出す |

| 位置情報 | 地域事情 | 地元の開発計画をピンポイント訴求 |

| 友人関係・コミュニティ | 価値観の雰囲気 | 友人が“いいね”した論点を重ねる |

※「誰に」「何を」「いつ」「どこで見せるか」を細かく調整できるのが強みです。一方で、見たい情報だけが増える「フィルターバブル」や「エコーチェンバー」を招きやすい弱点もあります。

自分の価値観に合った情報だけが入ってきて、異なる情報が自分の意志とは関係なく隠されてしまっていることに警鐘が鳴らされています。

日本人の言うところの「臭い物に蓋をする」スイッチをデジタルが勝手に押してしまっている状態です。

ケンブリッジ・アナリティカ事件とは

まず、何が起きたのかを短いストーリーでお伝えします。

2010年代前半、Facebook上の性格診断アプリから大量の個人データが収集されました。ユーザー本人だけでなく、その友だちの情報まで集まってしまい、結果として最大約8,700万人分に及んだと報じられています。これらのデータが政治キャンペーンに使われ、個人ごとに内容を変えた政治広告(マイクロターゲティング)が配信された疑いが大きな問題になりました。

当時の影響力の大きさ(選挙結果をどれほど左右したか)は今も議論がありますが、「同意や透明性の不足」「性格推定などの利用」「説明のしにくさ」が世界的な反省点となりました。

事件のまとめ(数字と流れ)

| 項目 | かんたんに言うと |

|---|---|

| いつ | 2016年の英EU離脱投票・米大統領選の前後に注目が集まり、2018年に問題が表面化しました。 |

| 何が起きた | Facebookの性格診断アプリ経由で、ユーザー本人と友だちのデータまで広く収集されました。 |

| おもな数字 | 影響を受けた可能性があるアカウントは最大約8,700万件と報じられました。 |

| 何に使われた | 政治的な関心や性格傾向を推定し、個人ごとに刺さりやすい政治広告の配信に使われたとされています。 |

| その後 | 米当局はFacebookに巨額の制裁金、英当局も罰金を科しました。会社側(CA)は事業終了となりました。 |

3つの重要ポイント|何が問題とされたのか

- 同意と透明性の不足

集めたデータの範囲や使い道が、利用者にじゅうぶん伝わっていなかったことが大きな問題でした。広告が「なぜ自分に出たのか」も分かりにくかったです。 - 性格推定とピンポイント広告

「不安」「怒り」などに刺さる表現を選びやすくなるため、バイアスを強めたり、事実より感情で投票行動を動かす危険性が指摘されました。 - 影響の大きさは評価が難しい

どれだけ結果を左右したかを正確に測るのは困難です。ただ、規模とやり方の問題は明確で、各国の規制と企業側のルール見直しが進むきっかけになりました。

事件後、何が変わったか

プラットフォーム側の対応

・Google:選挙広告の細かい絞り込みを「年齢・性別・大まかな地域」に制限

・Meta:政治・宗教・健康など“敏感な属性”での詳細ターゲティングをやめ、広告にはラベルを付けてユーザーに可視化する対策

・TikTok:有料の政治広告を原則禁止に

・X(旧Twitter):地域によって政治広告を順次再開

ルール・法律の動き

EUは政治広告の透明性やターゲティングを厳しくする新ルール(TTPA)を導入し、2025年から本格適用。日本はネット選挙は解禁されていますが、政治的見解は個人情報保護法で「要配慮個人情報」とされ、取得・利用には厳しい扱いが求められています。

2.説明責任の難しさと線引きの難しさ

説明責任の難しさ

「なぜ私にこの広告?」を完全に説明するのは、AIを使った配信最適化が進むほど難しくなっています。研究でも、Metaの「表示を減らす」などのコントロールが十分効かないケースが示されました。

境界線のぼやけ(線引きの難しさ)

「候補者名を出さない“争点広告”」や、インフルエンサーのタイアップ動画など、ルールの外側で政治的効果を狙う表現も増えています。大手プラットフォームの透明性ツールだけでは見切れない穴も指摘されています。

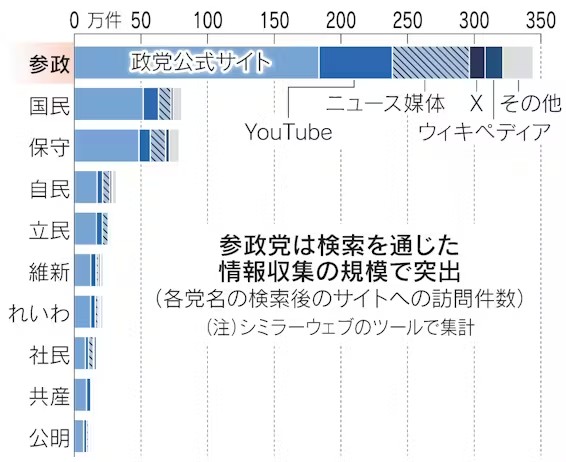

3.日本の現状とこれからについて

日本の法制度のいま

日本では、ネット選挙(ウェブ・SNSでの選挙運動)は解禁済みです。一方、マイクロターゲティングを直接縛る特別法はまだ整っていません。ただし、個人情報保護法では「要配慮個人情報(思想・信条=政治的見解等)」の扱いが厳格で、本人同意なしの取得・利用は原則できません。第三者クッキーなどで得た情報の提供にも新しい規律(個人関連情報の第三者提供)が導入されています。広告の実務では、業界ガイドラインに沿ってオプトアウトや開示を求められています。

今日からできる自衛チェックリスト

〇まず「なぜ自分に出た広告か」を確かめます。

- 広告の右上メニューから「この広告が表示される理由」を開きます。

- 表示理由(例:年齢・地域・関心カテゴリ)を見て、不要な興味関心は広告設定でオフにします。

→これだけでもなぜ自分に広告が出たかの“狙われ方”の輪郭が分かります。

〇次にお金の出どころをざっくり確認します。

- 各社の「広告ライブラリ」(広告の検索サイト)で、候補者名や争点ワードを検索します。

- 誰が出稿しているか/いつからいつまで/おおよその費用を見ます。

→その広告主が何のために自分に広告を出したのかを推測することができます

〇出どころが曖昧なときは情報源を一つ増やすことで広告がどう変わるかを確認します。

- 普段使うSNSに加えて、新聞社アプリや公共メディア、候補者の公式資料などもインストールしたり確認したりします。

- 自身とは反対側の立場の媒体を“もう一つだけ”フォローして、見え方の違いを探ります。

→世界が自分をどう見ているのかを客観的に探ることができます

〇追跡に関するフォーマットを減らします。

- スマホの広告設定で「広告IDのリセット/削除」を実行します。

- 追跡を許可するかの設定(例:アプリのトラッキング許可)を見直します。

- ブラウザは追跡防止をオン、必要に応じてシークレットモードを使います。

→アプリをインストールしたり、無料登録をすると、半強制的にトラッキングの許可が必要になることがありませんか?このようなところからも情報は抜きだされているんです。

〇感情に一呼吸を入れて広告に触れないことも重要です。

- 「怒り」や「不安」を強くあおる広告ほど、まず深呼吸します。

- その上で「事実」「根拠」「出典」「出稿者」の4点を確認するようにします。

- どれか一つでも不明なら、すぐ拡散しないようにします。

→あるいはそもそもその広告を無視する。無視できないなら近づかないという選択肢も重要

〇友だちと広告の見え方を比べることも自衛につながります。

- 気になった広告をスクショして、属性が違う友だち(年齢・性別・住む地域など)と見比べます。

→まったく別の内容が出ていると気づけるだけでも、視野が広がります。

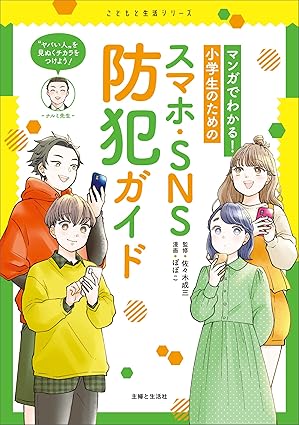

有識者が書いた本を読んで対策するというのも自衛として有効です。

参考資料はAmazonアソシエイトです

まとめ:数字に「使われない」ための姿勢

私たちは日々、数えきれないデータのかけらを残しています。広告の高性能化は止まりませんが、受け手の私たちが「どういう仕組みで見せられているのか」を知っていれば、振り回されにくくなります。広告の“狙い”を一度立ち止まって確かめる習慣をつくること。それが、情報過多の時代に自分の頭で考える力を守る最初の一歩だと思います。