沖縄に行ったことがある人も、まだの人も、「ひめゆりの塔」という名前を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。修学旅行や教科書などで紹介されることが多く、なんとなく「戦争の慰霊碑」という印象を持っている人も多いかもしれません。

ですが、実際にその地を訪れ、資料に目を通し、語り部の証言に耳を傾けたとき、「想像以上の現実」が胸に迫ってきます。

この記事では、そんな「ひめゆりの塔」の実像を、できるだけ多くの人に伝えるために書きました。

✅ 教科書では語られない「ひめゆり学徒隊」の現実

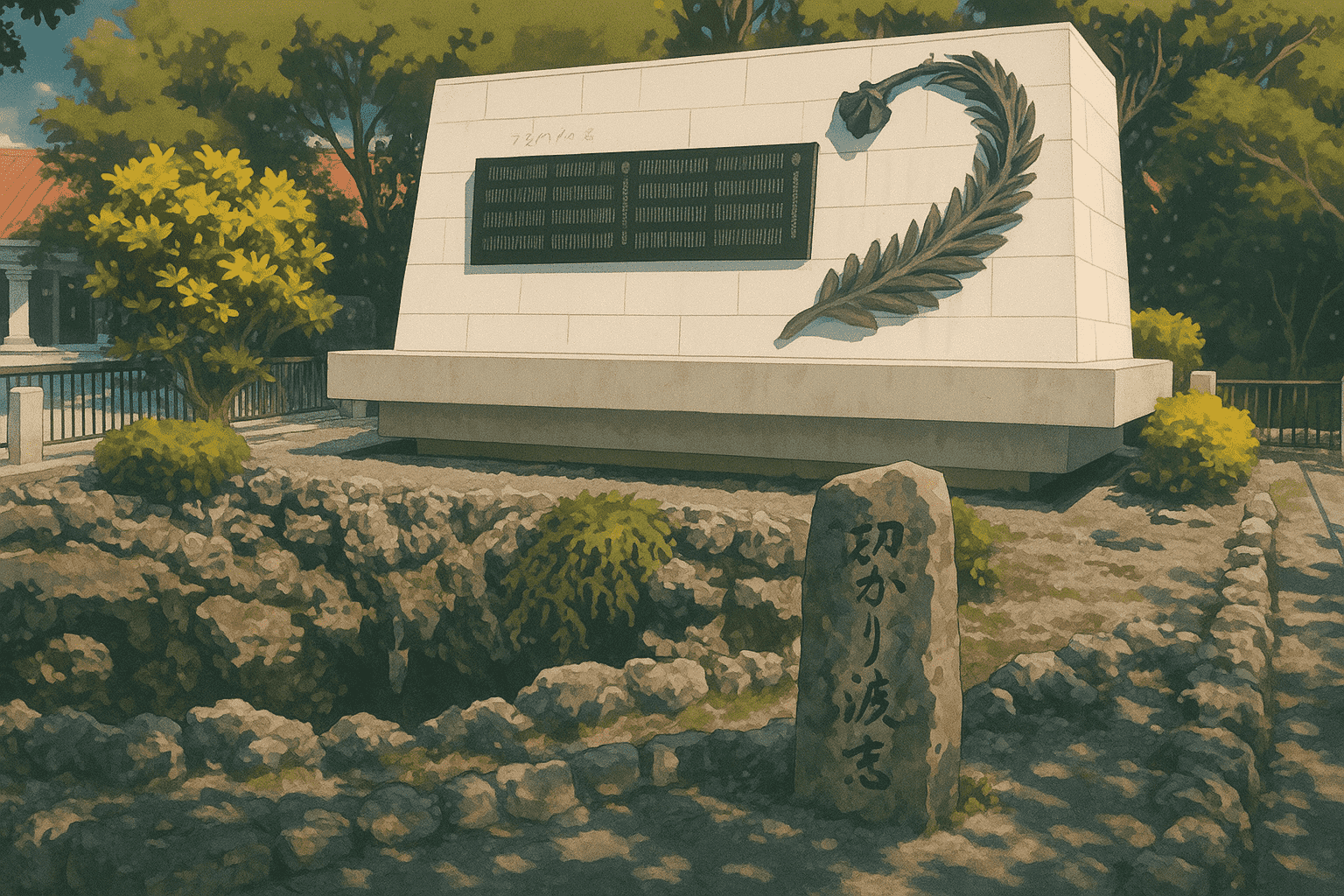

「ひめゆりの塔」があるのは、沖縄本島南部の糸満市。そこは、1945年に行われた沖縄戦の激戦地のひとつでもあります。

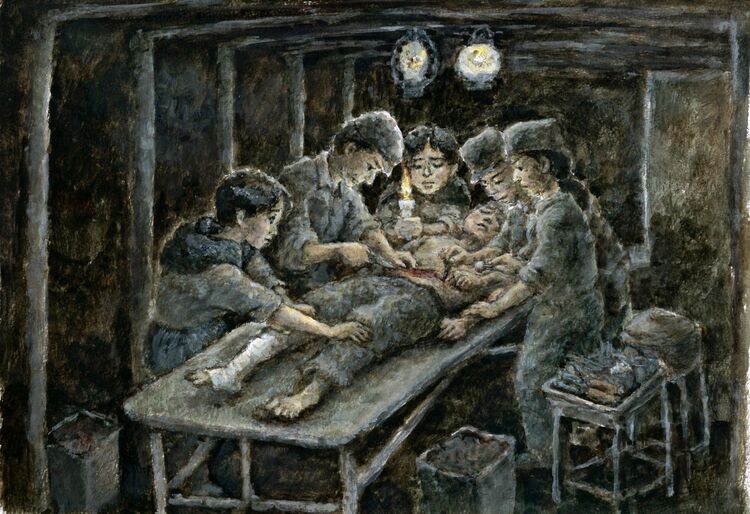

この塔は、当時の沖縄師範学校女子部と県立第一高等女学校の生徒・教師を追悼するために建てられた慰霊碑です。彼女たちは「ひめゆり学徒隊」として戦地に動員され、軍の野戦病院で看護補助や遺体の搬出といった過酷な任務を担わされました。

当時、彼女たちの年齢は15歳〜19歳ほど。看護の訓練も受けないまま、弾が飛び交う壕の中で、手足を失った兵士の処置、死体の処理、血や膿の臭いが充満する地獄のような空間での作業が続けられました。

そして、米軍が迫る中で突然の「解散命令」が下されます。具体的な避難指示もなく、逃げ場のない戦場に放り出された彼女たちは、砲弾の直撃や自決によって、次々と命を落としていきました。

最終的に亡くなったのは、生徒123名、教師13名。合計136名の少女たちが、10代という若さでその命を散らしたのです。

✅ 資料館で伝えられる「彼女たちの声」

「ひめゆりの塔」には併設された「ひめゆり平和祈念資料館」があります。ここでは、学徒たちの遺品や写真、証言映像、実際の壕の復元展示などを通じて、当時の凄惨な状況を体感的に知ることができます。

特に心を打たれるのは、語り部の方々による証言です。

「友だちの名前を呼びながら、目の前で命を落とした」

「逃げる途中で、銃弾に倒れた先生を置いていかざるを得なかった」

…そうした言葉には、悲しみだけではなく、当時の現実が静かに、けれども確かに刻まれています。

訪れた人の中には、展示を見終えた後に涙を流す人も多くいます。

これは観光地ではなく、「記憶の場」。

その静けさの中には、たしかに「声」が存在しているのです。

✅ 今も語られる、戦争の教訓と祈り

「ひめゆりの塔」では、毎年6月23日の「慰霊の日」になると、遺族や地元の人々による追悼式が行われます。千羽鶴や花が捧げられ、若者からお年寄りまでが平和への思いを新たにします。

この場所を訪れることは、過去の出来事をただ知るだけでなく、「なぜ戦争は起きたのか」「なぜ彼女たちは死ななければならなかったのか」を、自分自身に問いかけるきっかけになります。

資料館の展示の中に、ある生存者の言葉があります。

「私たちは、あなたに戦争の悲惨さを知ってほしい。そして、二度と繰り返さないようにしてほしい。」

それは、未来の私たちに向けられた、心からの願いです。

参考資料はAmazonアソシエイトです

✅ 修学旅行だけではもったいない ― 大人にも訪れてほしい場所

「ひめゆりの塔」というと、多くの人が修学旅行で訪れた記憶があるかもしれません。けれど、大人になった今だからこそ、もう一度訪れてほしい場所でもあります。

歴史の意味、命の重さ、平和の尊さ――

そういった言葉の本当の意味を、改めて実感することができるからです。

また、現在は生存者の高齢化が進み、語り部として直接話が聞ける機会は少なくなっています。それだけに、今残されている証言や資料は、貴重な「声なき声」として、しっかりと受け止める必要があります。

✅ まとめ:記憶をつなぐ旅へ

「ひめゆりの塔」は、ただの歴史的遺構ではありません。

そこには、理不尽な戦争に巻き込まれ、未来を奪われた少女たちの「生きた証」が確かに残っています。

沖縄の青い空の下に立つ白い塔は、今も静かに語りかけてきます。

「二度とこんなことが起きませんように」と。

彼女たちの物語に触れたあなたの心にも、きっと何かが残るはずです。

出典

- ひめゆり平和祈念資料館 公式サイト「ひめゆり学徒隊の記録」

https://www.himeyuri.or.jp/ - 沖縄県公式観光情報サイト「おきなわ物語:ひめゆりの塔・平和祈念資料館」

https://www.okinawastory.jp/ - NHK NEWS WEB「沖縄戦とひめゆり学徒隊 少女たちの証言」

https://www3.nhk.or.jp/news/ - 琉球新報デジタル「慰霊の日 ひめゆり学徒の記憶を未来へ」

https://ryukyushimpo.jp/ - 沖縄タイムス+プラス「ひめゆり学徒の記憶を語り継ぐ 戦後世代への継承」

https://www.okinawatimes.co.jp/ - 朝日新聞「ひめゆりの塔、少女たちの叫びを今に伝える」

https://www.asahi.com/articles/ - 日本経済新聞「沖縄戦の記憶 ひめゆりの塔を訪ねて」

https://www.nikkei.com/article/ - 厚生労働省「戦没者慰霊・平和祈念事業:沖縄戦関係」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188014.html - 文部科学省 学習指導要領解説『中学校社会科 歴史的分野』沖縄戦と学徒動員

https://www.mext.go.jp/ - 日本放送協会 アーカイブス「証言記録 沖縄戦 ひめゆり学徒たち」

https://www2.nhk.or.jp/archives/